皆さんこんにちは。令和元年7月に、縁あって琉球大学整形外科学教室の第3代主任教授に就任いたしました西田康太郎です。初代茨木邦夫教授、第2代金谷文則教授が築いて来られた教室を引き継がせていただいたことを大変光栄に存じます。沖縄の方々は優しく、明るい方が多い印象です。さらに意外に縦社会がしっかりしていて上下関係もはっきりしていると思います。また、昔ながらの風習や習慣がよく残っており、家族の絆や様々な行事等も大事にしているように感じています。あまり時間がとれず、十分な散策ができておりませんが、海や自然の美しさ、琉球王朝時代の遺構の素晴らしさは特筆すべき点かと思います。まだ沖縄に赴任して間もないですが、沖縄が大好きになりました。

整形外科は運動器の治療・研究を行う診療科です。運動器とは、我々の体を自由に動かすために必要な脊椎、四肢骨、関節といった骨格にはじまり、それを動かし支持する筋肉や靭帯と神経系から成り立っています。治療対象となるものは、小児の発達障害や変形から高齢者の変性疾患まで、非常に幅広い疾患を含みます。具体的には骨折や捻挫などの外傷やスポーツ障害、骨軟部の腫瘍性疾患から骨粗鬆症、四肢の関節障害から関節リウマチ、頚椎から骨盤に至る脊椎/脊髄障害から末梢神経障害まで実に多様な疾患が含まれます。手術手技に関しても、非常に繊細なmicrosurgeryから、人工関節や脊柱変形矯正に代表されるダイナミックな手術まで様々な手術が存在します。私たちは診断、保存的治療から切り札としての手術、さらにリハビリテーションまでを一貫して担当します。高齢社会の到来により整形外科のニーズは高まる一方です。

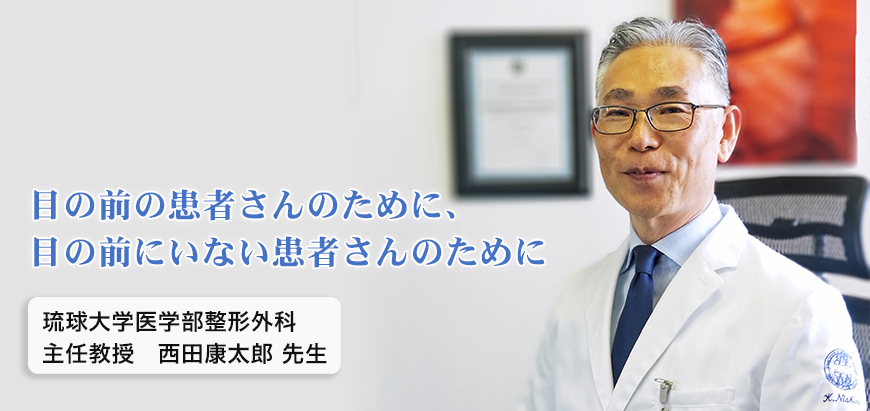

教室の基本指針として「目の前の患者さんのために、目の前にいない患者さんのために」を掲げております。まずは個々の医師が目の前の患者さんを治療できるだけのスキルを身につける必要があります。またそれで対応できない部分はシステムとして補えるようにしなければなりません。沖縄は離島から成り立っています。その地政学的な特徴と制約から、可能な限り沖縄の患者さんは沖縄で、最高レベルの治療を受けていただきたく思います。それが「目の前の患者さんのために」という意味です。一方、個々の医師が治療できる患者の数はたかが知れています。一人でも多くの患者を治療するためには、目の前にいない患者さんを意識して日々活動することが重要だと考えるようになりました。その一つとして、目の前の患者さんから得た知見を学会発表や論文という形で社会に広く還元することが挙げられます。さらに未来の患者さんを見据えて、後輩を教育し良医を育成すること無くして将来はありません。また、より良い治療方法や新たな治療を開発することも重要です。これらのことが、「目の前にいない患者さんのために」という意味です。

日本最南端の沖縄には大いなる可能性を感じています。温暖な気候と美しい自然は多くの人々を惹きつけます。那覇空港には第2滑走路が整備され国際物流のハブ空港、アジアの玄関口としてさらに発展が見込まれています。高齢社会の中においても沖縄は、人口の自然増加率が国内で唯一増えている稀有な地域でもあり、いろんな意味で大きく成長が見込まれています。大学病院の移転計画や、最先端の医療設備も着実に整いつつあります。まずは沖縄で完結できる最高水準の医療を提供すること、さらに独自性のある医療を展開し最先端を目指すこと、そして世界へ。私たちの挑戦は今始まったばかりです。

私はエリートでもなんでもありません。私より優秀な医者は、ここ沖縄にもいくらでもいると思っています。ただ、患者さんをなんとかしたいという気持ちは、少しだけ皆さんよりも強いように思いますし、またその為なら頑張れます。これまで以上に皆様のお力を拝借し、それを結集しながら、大きな流れを創造してまいります。まずは目の前の患者さんに対して、ここ沖縄で完結できる最高レベルの整形外科医療を目指します。さらに、目の前にいない患者さんのために、研究発表や新しい治療の開発、また後輩の教育にも尽力いたします。そしてここ沖縄から、日本、さらには世界の整形外科医療をますます盛り上げていく覚悟です。皆様、どうぞ宜しくお願いいたします。

略歴

| 1992年 | 鳥取大学医学部医学科 卒業 |

|---|---|

| 1992年 | 神戸大学医学部附属病院 研修医 |

| 1993年 | 国立神戸病院(現神戸医療センター)研修医 |

| 1996年 | 米国ピッツバーグ大学整形外科 特別研究員 |

| 2000年 | 神戸労災病院整形外科 医師 |

| 2001年 | 神戸大学整形外科 医員 |

| 2004年 | 神戸大学整形外科 助手(2008年より助教) |

| 2010年 | 神戸大学整形外科 講師、脊椎班チーフ |

| 2016年 | 神戸大学整形外科 准教授 |

| 2018年 | 神戸大学整形外科 脊椎外科学部門 特命教授 |

| 2019年7月 | 琉球大学整形外科 主任教授に就任 |

主な専門分野

脊椎外科全般:特に脊椎腫瘍、成人脊柱変形、骨粗鬆に関連する脊椎障害、腰部脊柱管狭窄症など

椎間板基礎研究

受賞歴

Founder's Award; Eastern Orthopaedic Association (EOA), USA 1999

Volvo Award; International Society for the Study of the Lumbar Spine (ISSLS), 1999

Outstanding Paper Award; North American Spine Society (NASS), USA 1999 (Coauthor)

Outstanding Basic Science Research Award; Cervical Spine Research Society (CSRS), 1999 (Coauthor)

Best Paper Award; ISSLS, 2000

ISSLS 日本支部学会奨励賞; ISSLS 日本支部, 2003

2nd Place Clinical Research Paper Award; CSRS, 2011 (Coauthor)

学会奨励賞(大正富山アワード); 日本脊椎脊髄病学会, 2012 (共同研究者)

学会奨励賞; 中部日本整形外科災害外科学会, 2013 (共同研究者)

学会奨励賞; 中部日本整形外科災害外科学会, 2014 (共同研究者)

学会奨励賞; 中部日本整形外科災害外科学会, 2015 (共同研究者)

最優秀ポスター賞; 日本側弯症学会, 2015 (共同研究者)

2nd Place Clinical Research Paper Award, CSRS, 2015 (Coauthor)

最優秀演題賞; 脊椎外科を学ぶ会, 2016 (共同研究者)

学会奨励賞; 中部日本整形外科災害外科学会, 2018 (共同研究者)

Best Poster Award; ISSLS, 2018

最優秀演題賞; 日本腰痛学会, 2019 (共同研究者)

琉球大学整形外科

海に囲まれ、他県と遠く離れた大学病院だからこそ

臨床・研究・教育を両立できる環境がある

2025年4月から医局長をさせていただいています大久保 宏貴(おおくぼ ひろたか)と申します。 「ナイチャー」の姓ですが沖縄県うるま市の出身、琉球大学医学部を卒業した「ウチナーンチュ」でございます。 医局は石垣、宮古の離島を含めた沖縄県内の各医療機関と連携し、県民に最良の医療を提供するための診療、研究、人材育成を行う組織です。 医局長はこのような活動を円滑に進めていくまとめ役と思っています。

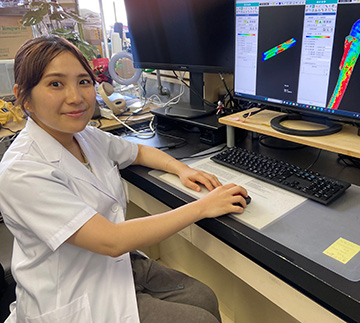

琉球大学整形外科は①脊椎、②腫瘍、③人工関節、④小児・リハビリテーション、⑤スポーツ・関節リウマチ、⑥手外科の6つの専門グループに分かれて診療、研究を行っています。 臨床面ではこれまで培った悪性骨腫瘍に対する液体窒素処理骨を用いた患肢温存術や四肢先天疾患手術、ナビゲーションを用いた骨盤骨折手術など専門性の高い手術をさらに発展させ行っています。 また、脊椎専門である西田康太郎先生が2019年教授に就任されてからは症候性側弯や成人脊柱変形などそれまで沖縄県で行っていなかった脊椎手術が可能になり、多くの患者さんがこのような難易度の高い手術を県内で受けられるようになりました。 私たち医局の特徴として比較的女性整形外科医の多いことが挙げられます。直近の5年間の入局者をみると女性が32名中7名22%を占めています。 これも医局員全体で、各個人それぞれのライフステージに合わせた働き方への理解があるためだと思っています。これからもこのような雰囲気は大切に継続していきたいと思っています。

私たちは「目の前の患者さんのために」さらに専門性を高めて、高度な治療や難渋例に立ち向かいたいと思います。各専門グループとも最新の知識を習得して困難な治療に挑戦しています。また、沖縄ではまだ行われていない手術などでは国内トップランナーの整形外科医を県内へ招聘して手術を行ってもらい新たな技術の習得を行っています。このような活動をさらに発展させていきたいです。 整形外科医は手術だけではなく、リハビリテーションや運動器疾患の発生予防の観点も非常に重要です。高齢化社会を迎えるわが国では、ロコモティブシンドローム、骨粗鬆症の啓蒙・予防・治療など、健康寿命の延長を目的とした活動にも今後さらに注力したいと思います。 「目の前にいない患者さんのために」「未来の患者さんのために」新たな治療法の礎になるよう各専門グループでさまざまな研究を立ち上げています。最近では海外留学する医局員が増えてきており、今後、最先端の研究を沖縄で開始できることを期待しています。医局での症例検討会は英語でのプレゼンテーション、ディスカッションで行っており、このような取り組みで国際学会での発表にも活かせると思っています。 最後に人材は宝です。医局員各個人のライフスタイルやニーズに柔軟に対応して、ライフワークバランスを重視していきたいです。オンラインでのカンファレンス・ミーティングをより活用し、タスクシフト/タスクシェアリングを充足させて多くの整形外科医を育成していきたいと思っています。このような活動を通じて沖縄県の整形外科医療の維持・発展のために尽力したいと思います。

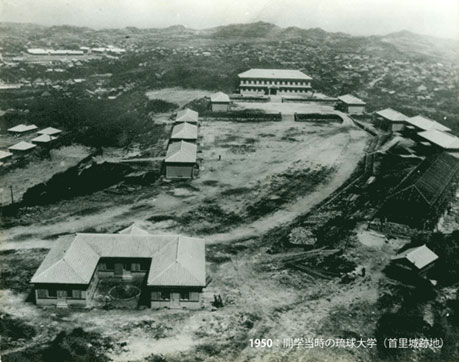

教室の沿革

琉球大学は1950年(昭和25年)5月22日に米国民政府管轄下のもと開学しました。その後1966年に琉球政府立大学の時期を経て、1972年5月の沖縄県の本土復帰とともに国立大学となりました。1968年5月、医学部の母体となる保健学部が設置され、2年後に新那覇病院が琉球大学附属病院と改名されました。1981年(昭和56年)に医学科8講座、保健学科4講座にて構成される医学部が誕生し、翌年の1982年(昭和57年)に整形外科学講座が開講されました。1984年(昭和59年)10月には現在地に医学部附属病院が移転しました。

1973年7月1日-1978年7月31日

石田寛友先生は、昭和48年7月に琉球大学保健学部附属病院の設立に伴い保健学部助教授として赴任されました。昭和49年1月より同附属病院初代整形外科科長を併任、昭和53年8月聖マリアンナ医科大学形成外科助教授として転任されました。

初代

1981年12月1日-2000年3月31日

茨木邦夫教授は昭和54年5月、琉球大学保健学部附属病院整形外科助教授として赴任され、医局員わずか4人でスタートしました。昭和57年4月には初代医学部教授として整形外科学講座を開講し、同年には手の外科グループを組織し、マイクロサージェリーを駆使した手術を導入されました。茨木教授は病院長、医学部長を歴任、この間JICA活動の一環としてラオス国公衆衛生プロジェクト国内委員長として、セタティラート病院設立に貢献、南に開かれた大学という琉球大の理念を実現させました。

第二代

2000年4月1日-2019年3月31日

金谷文則教授はさらに専門のマイクロサージェリーを発展させました。小児先天奇形、特に先天性橈尺骨癒合症に対する血管柄付き脂肪移植を用いた受動術を開発し、現在、症例は50例に及び、国内はもちろん、海外からも問い合わせが多く、全国から患者さんが集まってきています。

第三代

2019年7月1日-

西田康太郎教授は、2019年7月に神戸大学から赴任されました。

女性整形外科医師に対する取り組み

琉球大学整形外科では男性と同様な整形外科専攻医の研修機会を与え、出産・育児期間は本人のニーズに合わせた就業形態で、ワークライフバランスを考慮し、男女に関係なく、お互いをサポートし合うシステムを作り、結婚・出産後の整形外科キャリア形成のための産後支援システムを構築し、家庭と仕事を両立できるようにする取り組みをしております。

東千夏先生からのメッセージ

仲宗根素子先生からのメッセージ

知念修子先生からのメッセージ

國吉さくら先生からのメッセージ